非ステロイド性抗炎症薬(nonsteroidal anti-inflammatory drug ; NSAID)起因性腸病変は,NSAIDによって正常な小腸ないし大腸に惹起される粘膜病変と定義され,その存在部位から同小腸病変と大腸病変に分類される1)2).

NSAID起因性腸病変の肉眼像や病理組織像は非特異的な所見にとどまるため,診断には,他の薬剤性腸炎と同様に,(1) 腸病変(潰瘍,腸炎)の確認,(2) NSAIDの使用歴の確認,(3) 他疾患の除外(病理組織学的,細菌学的除外診断を含む),(4) NSAIDの使用中止による病変の治癒軽快の確認,をすべて満たす必要がある1)~3).

NSAID起因性大腸病変は1990年代の全大腸内視鏡検査の普及に伴って報告例が増加し,疾患概念が確立された.大腸病変症例は,内視鏡像から潰瘍型と腸炎型に大別され,さらに潰瘍型は膜様狭窄(diaphragm-like stricture)合併の有無により二分される2)3).

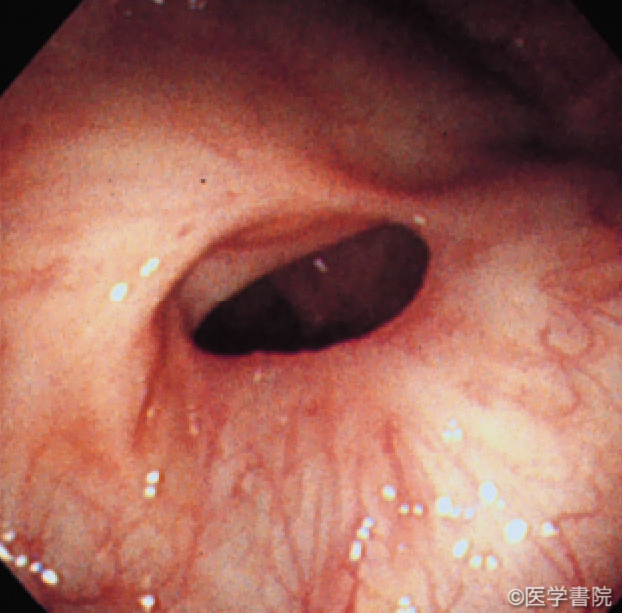

潰瘍型は数か月間以上のNSAID使用歴を有し,多くは下血を診断契機とするが便潜血陽性など自覚症状に乏しい例も少なくない.形態的には回盲部付近の深部大腸に多発する境界明瞭な潰瘍を特徴とする.膜様狭窄合併例(Fig. 1)は数年間にわたる長期間のNSAID使用歴を有し,狭窄症状を呈することが多い.腸炎型はNSAID内服開始より数週間以内に下痢・発熱を主徴として急性発症する.

NSAID起因性小腸病変は2000年代以降のカプセル内視鏡(capsule endoscopy ; CE)とダブルバルーン小腸内視鏡(double-balloon endoscopy ; DBE)の導入によってその臨床的特徴が明らかにされつつある.小腸病変の内視鏡所見として,粘膜発赤,アフタ,微小な粘膜欠損,小潰瘍,輪状潰瘍や膜様狭窄など多彩な病変が指摘されているが,DBEデータベースに基づく多施設検討によれば,下部小腸が好発部位であり,正常粘膜を介する多発性小潰瘍が最頻であった(Fig. 2)4).臨床症状として,粘膜病変に起因する出血によって肉眼的下血から鉄欠乏性貧血を呈する例が多いが,CEを用いた観察研究に認められた小腸病変の頻度に基づくと,不顕性・無症候性の症例が多数潜在している可能性が高い.膜様狭窄合併例は狭窄症状を呈し,内視鏡的拡張術を要する.