1977年に狩谷ら1)が大腸における平坦・陥凹型早期癌“IIc”を発見して以来,

当初は“幻の癌”とされたが徐々に症例報告が増え“実在する癌”として認識され,大腸IIc研究会を通じてその臨床病理学的検討が成されてきた.

その結果,IIc病変の多くは高分化あるいは中分化腺癌であり,悪性度や転移率の高さ,adenoma carcinoma sequenceとは異なる癌の発育進展をとること(de novo)などの素性が明らかになった2).

その一方で,IIa様の病変で色素撒布によりその頂部に色素の溜まりを呈する,なだらかな凹部を伴う腺腫性病変(いわゆるIIa+dep)3)が見い出されるようになったことで,

前述の真のIIcとの区別のために陥凹の定義が必要となった.

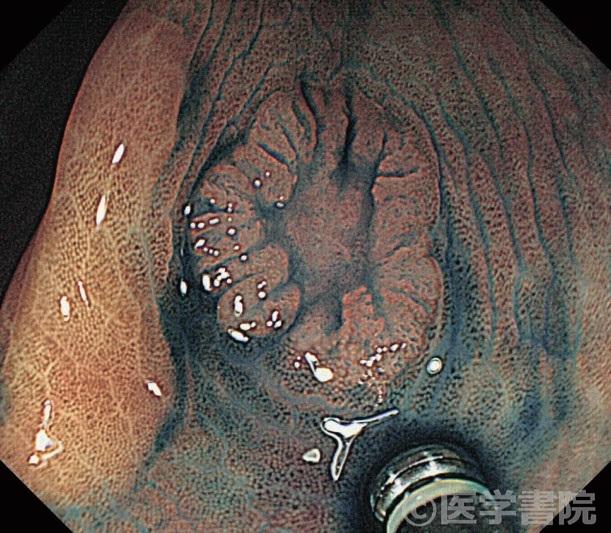

工藤らは陥凹をその辺縁性状の特徴から棘状,星芒状,面状の3つに分類した(Fig. 1).

棘状陥凹とはspicula様を呈し,辺縁隆起との明瞭な段差がなく,なだらかに移行する状態で,その実態はIIIl型の管状pitがI型pitとI型pitの間隙に分け入る状態を反映しており,

病理組織学的には腺腫であるが腫瘍腺管が上層にあり,その下層に正常腺管が存在する二層構造を呈している4)5).